Plug-in-Hybrid (PHEV), Vollhybrid (HEV) und Mild-Hybrid (MHEV) Unterscheidung

6 Minuten Lesezeit

Hybride Fahrzeuge kombinieren einen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor, um den Verbrauch zu senken und Emissionen zu reduzieren. Es haben sich drei Hauptvarianten durchgesetzt. Plug-in-Hybrid (PHEV), Vollhybrid (HEV teils auch FHEV) und Mild-Hybrid (MHEV) unterscheiden sich vor allem in der Batteriegröße, der Leistung des Elektromotors, der Möglichkeit zur externen Aufladung sowie der elektrischen Reichweite. Im Folgenden unterscheiden wir die wesentlichen Charakteristika und Funktionsweisen der verschiedenen Arten. Insbesondere interessant sind hierzulande natürlich die PHEVs, die mit Steuervorteilen (z. B. bei der Kfz-Steuer und Firmenwagenbesteuerung) begünstigt werden, während HEV und MHEV keine direkten Förderungen erhalten.

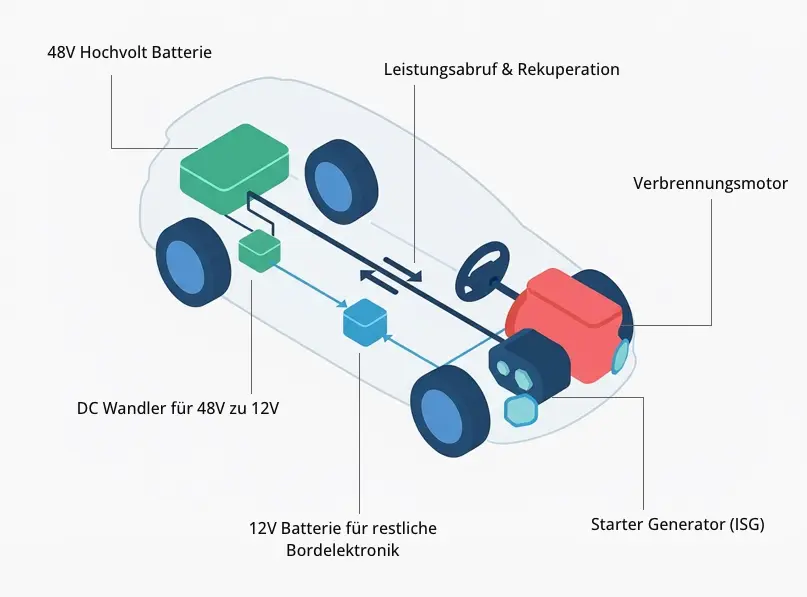

Mild-Hybrid (MHEV)

Ein MHEV verwendet einen kleinen Elektromotor (9–21 kW) als Startergenerator, der den Verbrennungsmotor (Benzin oder Diesel) unterstützt. Die Batterie (ca. 1–2 kWh, 48 Volt) wird ausschließlich intern geladen, z. B. beim Bremsen oder Rollen (Rekuperation). Der Elektromotor hilft beim Beschleunigen, ermöglicht Segeln (Motorabschaltung) und reduziert den Verbrauch um 5–15 %. Reines elektrisches Fahren ist kaum möglich (max. 100–1.000 Meter), und es gibt keine externe Lademöglichkeit. Im Vergleich zu den anderen Systemen ist es die einfachste und kostengünstigste Hybridvariante, die den Verbrennungsmotor nur ergänzt, ohne ihn zu ersetzen. Viele Premiumhersteller haben nahezu ihr gesamtes Verbrenner-Portfolio damit ausgerüstet.

Unterschiede zu den anderen:

- Zu HEV: Kleinerer Akku und schwächerer E-Motor; kein EV-Modus für längere Strecken.

- Zu PHEV: Keine externe Ladung, minimale elektrische Reichweite; fokussiert auf Verbrauchsreduktion statt emissionsfreiem Fahren.

- Geringe Anschaffungs- und Wartungskosten

- Einfache Technik, niedriger Verbrauch ohne Ladeinfrastruktur.

- Weniger Gewichtszunahme im Vergleich zu komplexeren Hybriden.

- Kein reines Elektrofahren, begrenzte Einsparungen.

- Keine speziellen Steuervorteile abgesehen von marginaler Kfz-Steuer Ersparnis durch weniger CO2 Emissionen

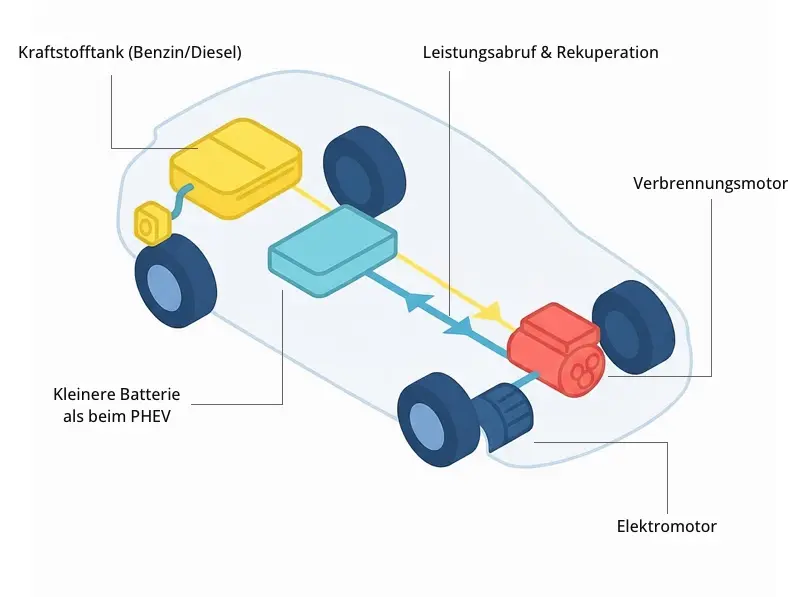

Vollhybrid (HEV)

Bei einem HEV arbeitet ein stärkerer Elektromotor (35–146 kW) parallel zum Verbrennungsmotor (meist Benzin). Die Batterie (ca. 1–4 kWh, 200–300 Volt) lädt sich intern durch Rekuperation oder den Verbrennungsmotor. Kurzes reines elektrisches Fahren ist möglich (bis ca. 50 km/h, Reichweite 100–1.000 Meter), z. B. beim Anfahren oder im Stop-and-Go-Verkehr. Der Verbrennungsmotor springt bei Bedarf ein, und das System wechselt nahtlos zwischen Modi. Es gibt keine externe Lademöglichkeit, was es unkompliziert macht, aber die elektrische Reichweite begrenzt.

Der größte Anreiz des Konzeptes ist, dass man erhebliche Kraftstoffeinsparungen bei der korrekten Fahrweise im Stadtverkehr erzielen kann, da beim Bremsen jedesmal Energie zurückgewonnen wird. Durch den größeren Akku und E-Motor sowie das intelligentere Zusammenspiel der Motoren ist die Effizienz soviel größer als beim Mild-Hybrid.

Unterschiede zu den anderen:

- Zu MHEV: Größerer Akku und stärkerer E-Motor; ermöglicht kurzen EV-Modus.

- Zu PHEV: Keine externe Ladung, wesentlich kürzere elektrische Reichweite; nicht als „elektrifiziertes Fahrzeug“ für Förderungen klassifiziert.

- Höhere Effizienz (Verbrauchseinsparung bis 20–30 %).

- Kein Bedarf an Ladeinfrastruktur, ideal für Vielfahrer im urbanen Umfeld (z.B. UBER und Taxifahrer)

- Gute Balance aus Verbrennung und Elektro ohne hohe Kosten (Aufpreis ca. 1.000–2.000 €).

- Begrenzte elektrische Reichweite, keine langen emissionsfreien Fahrten.

- Keine Steuerbefreiung oder spezielle Förderungen

- Höheres Gewicht durch Batterie im Vergleich zu MHEV

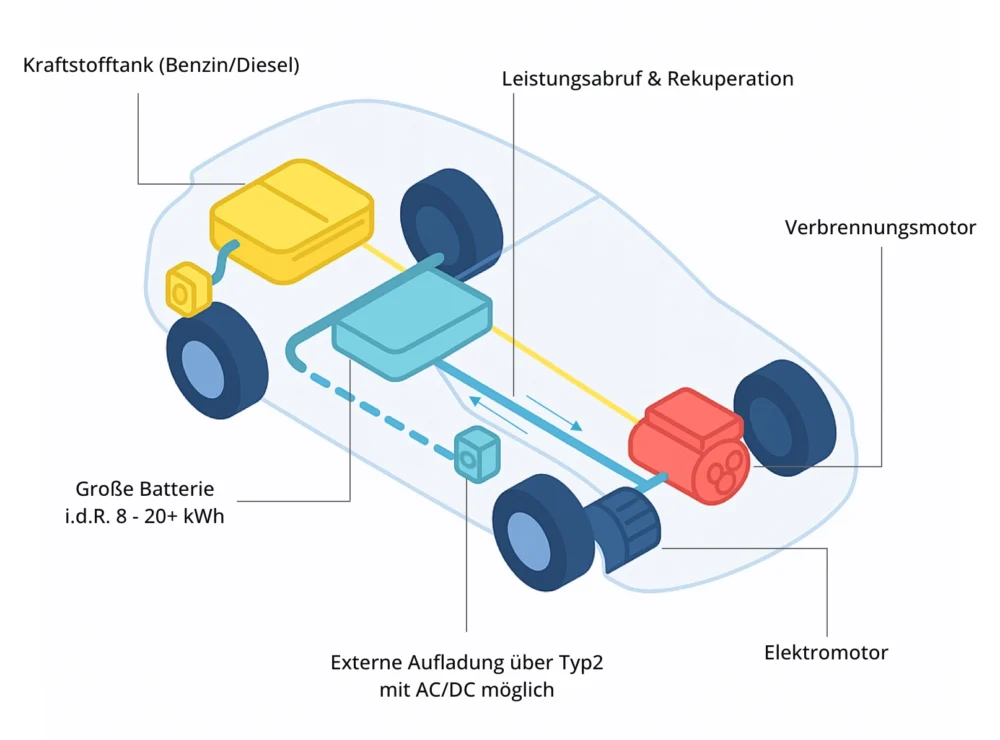

Plug-in-Hybrid (PHEV)

Ein PHEV hat eine große Batterie (12–40 kWh, bis 400 Volt) und einen starken Elektromotor (62–160 kW), die extern über Steckdose oder Ladesäule aufgeladen werden können (z. B. mit bis zu 50 kW Gleichstrom (DC) oder 11-22kW AC). Der Verbrennungsmotor (Benzin oder Diesel) dient als „Range-Extender“ für Langstrecken. Reines elektrisches Fahren ist über längere Distanzen möglich (bis 200 km, auch bei höheren Geschwindigkeiten bis 130 km/h). Es gibt eine große Anzahl an Modellen mit kleinen Verbrennungsmotoren mit 4 Zylindern jedoch auch sportliche Fahrzeuge, die in Kombination mit 6 Zylinder oder gar 8 Zylindermotoren sehr hohe kombinierte Fahrleistungswerte erreichen.

Das System priorisiert standardmäßig den Elektromodus, wechselt aber bei leerer Batterie zum Hybridbetrieb. Bei einigen Modellen kann der Fahrer auch gezielt über Fahrmodi steuern, ob er gerade elektrisch fahren möchte, nur mit Verbrenner oder beide Antriebe für die maximale Leistung kombinieren will. Insbesondere durch die Begünstigung bei der pauschalen Firmenwagenversteuerung mit 0,5% statt 1% erfreuen sich die Plug-in Hybride in Deutschland großer Beliebtheit bei Gewerbekunden.

Einzig der Plug-in-Hybrid kann in Deutschland ein E-Kennzeichen erhalten, dass in einigen Regionen wie München oder Hamburg das kostenfreie Parken in Parkscheinzonen erlaubt. Bei den heutigen Parkkosten spart man dadurch teilweise bis zu 6 Euro pro Stunde.

Unterschiede zu den anderen:

- Zu MHEV/HEV: Externe Ladung möglich, viel längere EV-Reichweite; kombiniert Vorteile von Elektro- und Verbrennungsfahrzeugen.

- Ermöglicht emissionsfreies Fahren auf Pendlerstrecken, im Gegensatz zu den intern ladenden Systemen.

- Hohe Flexibilität: Emissionsfrei lokal, Langstreckentauglich und niedriger Verbrauch bei regelmäßiger Ladung (bis 50 % Einsparung)

- E-Kennzeichen für weitere Vorteile wie kostenloses Parken

- Auf dem deutschen Markt starke Steuervorteile: Reduzierte Kfz-Steuer bei CO₂ unter 95 g/km (z. B. Freibetrag von 30 €, oft nur Hubraumbesteuerung); für Firmenwagen 0,5 %-Regelung (halbierter geldwerter Vorteil) bei min. 80 km EV-Reichweite oder <50 g/km CO₂ ab 2025.

- Höhere Wartungs- und Anschaffungskosten (größere Batterie + 2 Antriebe)

- Abhängigkeit von Ladeinfrastruktur; bei Nicht-Laden verliert es Vorteile.

- Mehr Gewicht und potenziell höherer Verbrauch im Hybridmodus.

Welcher Hybrid Antrieb lohnt sich für wen?

Der Mild-Hybrid (MHEV) eignet sich ideal für Fahrer mit gemischtem Stadt- und Landstraßenverkehr, die eine moderate Verbrauchsreduktion (bis 15 %) und einen klassischen Verbrennungsantrieb erwarten. Es gibt in diesem Segment zudem eine riesige Modellauswahl und der Aufpreis zum einfachen Verbrenner ist gering.

Der Vollhybrid (HEV) ist perfekt für Vielfahrer (vor allem im städtischen Umfeld) ab 15.000–20.000 km/Jahr, die hohe Effizienz und elektrische Unterstützung ohne externe Ladung suchen. Das Fahrverhalten ist jedoch anders als bei einem klassischen Verbrenner. Besonders häufig findet man dieses Antriebskonzept bei Toyota-Modellen wie dem Prius oder Corolla. Deren Beliebtheit in Uber und Taxiflotten ist sicherlich kein Zufall im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Kraftstoffeffizienz.

Plug-in-Hybride (PHEV) lohnen sich vor allem für Pendler mit täglichen Strecken unter 80 km und Lademöglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz, da sie emissionsfreies Fahren ermöglichen und in Deutschland starke Steuervorteile (z. B. reduzierte Kfz-Steuer, Firmenwagenregelung) bieten. Besonders bei Firmenkunden ist die Versteuerung der größte Anreiz für die Technologie. Alle großen Automobilhersteller bieten SUVs, Kombis oder Limousinen mit einem Plug-in Hybrid Antrieb mittlerweile an. Wer die Kombination von Elektromotor und Dieselantrieb sucht, wird jedoch nur bei Mercedes-Benz fündig. Preislich ist diese Antriebsform naturgemäß am teuersten – teilweise sogar teurer in Anschaffung und Unterhalt als ein reines Elektroauto.

,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)